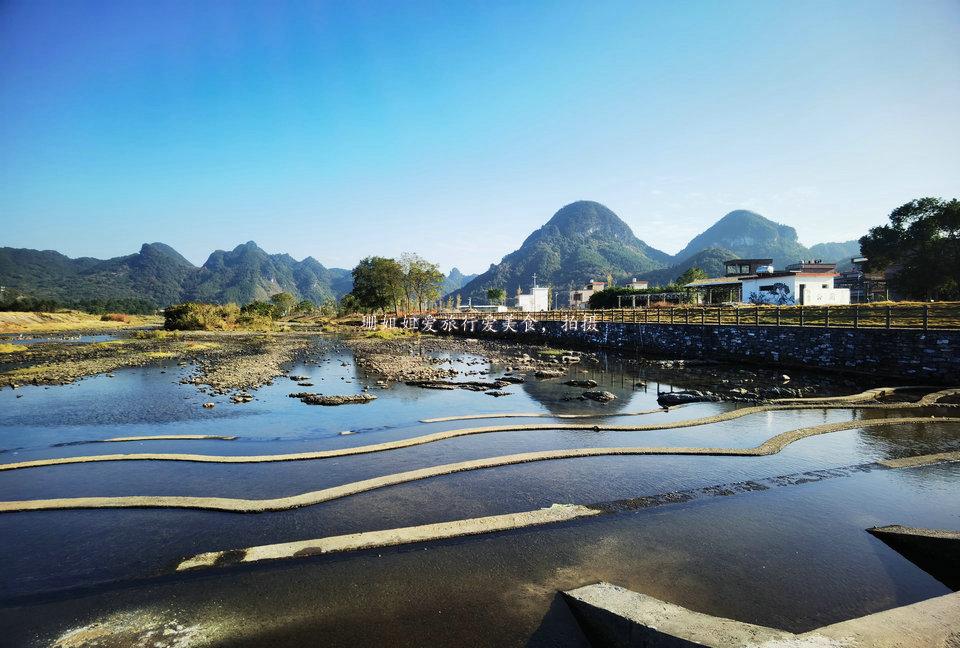

广东的秋天总像个慢半拍的姑娘,等其他地方的秋意快散了,清远连州的沙坊村才把积攒了一整年的金黄铺开。还没进村子,先被村口道路两边银杏树绊住了脚——叶子黄得像掺了阳光,风一吹就簌簌往下落优股配资,铺在进村的水泥路上,踩上去沙沙响,连空气里都飘着淡淡的银杏香,旁边的河流再加上远处连绵山脉,让人恍惚间还以为闯进了秋日限定的童话世界,是感受秋均的好地方。

从连州市区开车过来只要30分钟,越靠近沙坊村,秋的气息就越浓。桥下的河水慢悠悠淌着,阳光洒在水面上,碎成一片晃眼的金;村口“沙坊村”的牌子立在银杏树下,旁边的水泥路被枝叶罩成了“黄金隧道”,连车轮碾过落叶的声音都变得温柔。我没着急开车进村,索性停好车徒步往里走,想把这份秋天的馈赠慢慢揣进心里。

走在银杏乡间道路,尽管现在树还小,但抬头仍能感受那少少层层叠叠的金黄,偶尔有叶子落在肩膀上,轻轻一捏就碎成了软乎乎的粉末。不远处的小山岭还披着淡绿的外衣,和近处的银杏黄相映成趣;耳边除了风声、树叶声,还有不远处河水的哗哗声,深吸一口气,全是山野间的清新,连心里的烦躁都被这秋风卷走了。

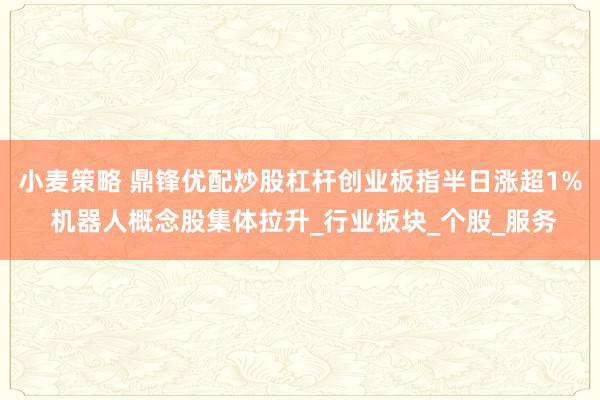

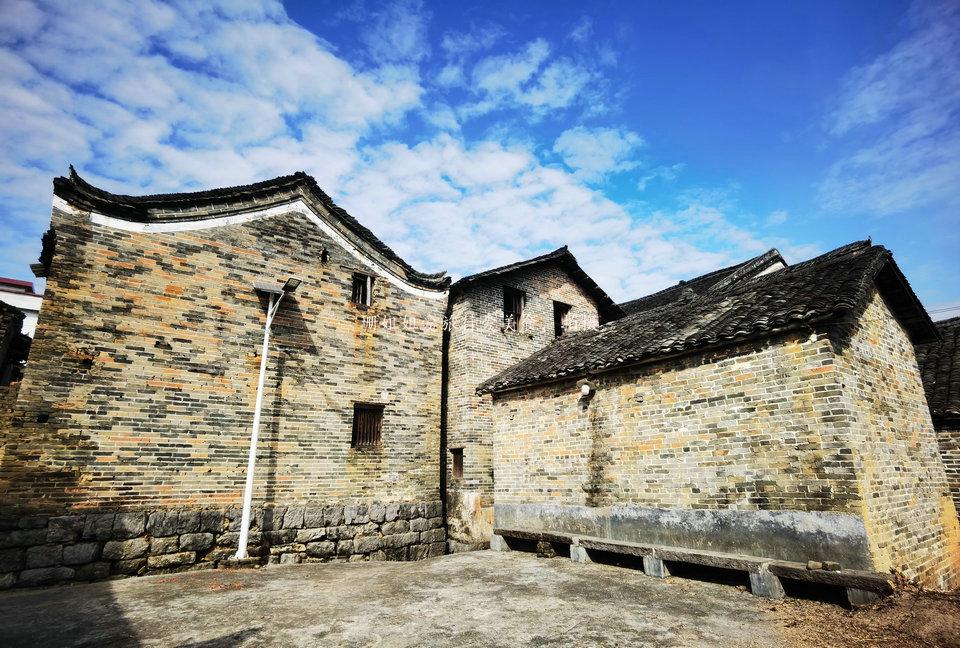

进入村子,就会发现这里不是座普通的村子,村子是“石”姓聚居,它已经在这儿驻扎了一千多年。早在五代后唐年间,开村始祖石文德为了躲避战乱,从甘肃武威一路南下,最后选了这块风水宝地安营扎寨,才有了沙坊村。一千多年过去,村里还住着石姓后人,青砖黑瓦的古建筑藏在秋色里,多了几分岁月沉淀的温柔。2014年,沙坊村被列入中国传统村落名录,我来到的时候,现场还能看到工人戴着安全帽优股配资,小心翼翼地给老房子补砖、修瓦,既想留住老建筑的韵味,又要让村子住得更舒服。

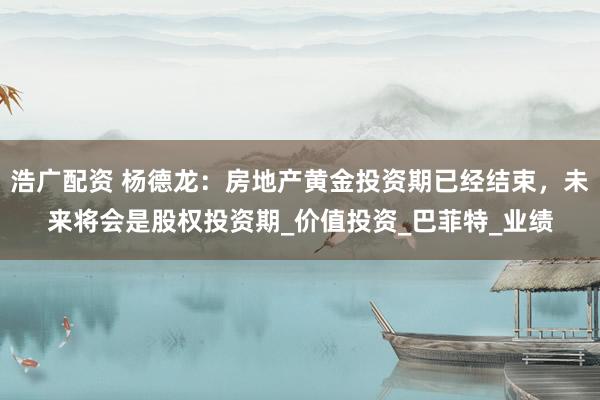

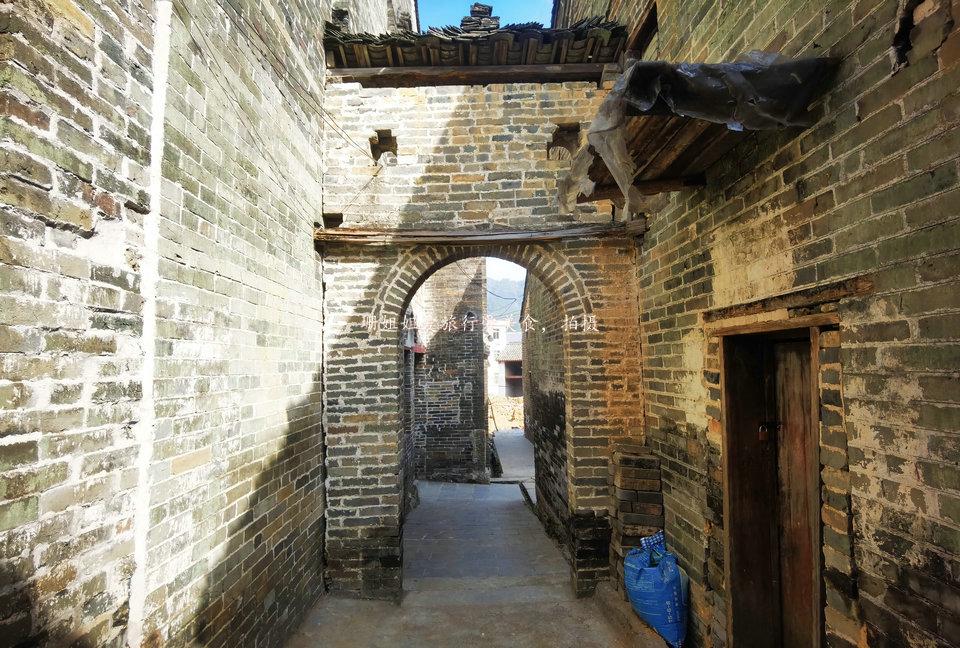

村里的老门楼。最打眼的是“儒林盛里”和“儒林锡里”这两座,门楼上的字迹虽然有些斑驳,但一笔一划里还能看出当年的工整。村里的老人搬着小板凳坐在门楼前晒太阳,见我好奇,就给我讲起了门楼的来历:开村始祖石文德是个实打实的学霸,20岁就给《后汉书》挑出了一百多个错,后来还因为一副“月沉湘浦泠,花谢汉宫秋”的挽联,被楚王马希范看中,封了水部员外郎。也正因如此,沙坊村被赐为“儒林坊”,这两座门楼就是最好的见证。

秋风轻轻吹过门楼上的瓦片,恍惚间好像能听见千年前的读书声。石文德不仅自己爱读书,还把“重视教育”刻进了沙坊村的骨子里。他当年定下族规,把村里良田的收入拿出来,补贴后辈读书考功名,这么一代代传下来,沙坊村出了不少读书人。在村里的“五代楚水部石公祠”前,我还看到了一条红横幅,上面写着“热烈祝贺五代楚水部员外郎文德公36代孙文娣考上吉林大学博士研究生”,红底黄字在秋阳下特别醒目。村民说,村里只要出了人才,都会在祠堂前挂横幅,既是告慰先人,也是想让后辈知道,读书永远是件光荣的事。

村里的古建筑大多是民居,巷道全用青石板铺成,从村后到村前地势慢慢降低,一层叠一层,看得出来当年建村时是精心规划过的。虽然有些老房子正在维修优股配资,暂时不能进去细看,但光从外墙的青砖、雕花的木窗上,也能想象出当年的模样——或许在某个深秋的午后,也曾有古人坐在窗边,就着秋阳读书、磨墨。

逛到半晌,村民笑着说:“来沙坊村,不看场沙坊粉制作,可不算真的来过。”跟着村民往村里的老作坊走,路上就看见有人在院子里晒米粉,雪白的米粉挂在竹竿上,在秋阳下泛着淡淡的光,像一串串垂下来的白玉,风一吹还轻轻晃。沙坊粉是连州人的早餐标配,现在更是成了广东省非物质文化遗产,连州地标美食,至于这手艺传了多少年,村里的老人也说不清楚,只知道是“祖宗传下来的”,他们小时候就跟着大人一起泡米、磨浆。

就这样,在纱纺村走啊逛啊,不知不觉就喜欢上这里,沙纺村,这座千年古村,没有太多商业化的痕迹,只有秋天的诗意、老手艺的温度,还有村民的淳朴。

不知不觉已到了黄昏时间,也到了离开的时间,走到村口,我忍不住回望,夕阳已经开始西斜,把银杏树的影子拉得长长,落在“黄金隧道”上,美得像一幅不用上色的画。回头看沙坊村,青砖黑瓦藏在金黄的银杏叶里,祠堂的飞檐、老门楼的字迹、晒米粉的竹竿,都被秋阳镀上了一层温柔的光。

离开的时候,我又踩了踩地上的银杏叶,还是那熟悉的沙沙声。心里想着,要是下次秋天再来,一定要早点来,在银杏树下多坐会儿,再看一次老师傅做粉——毕竟这样的秋天,这样有温度的古村,真的让人舍不得离开。

七星配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。