亿正策略

亿正策略

湖北日报评论员 常少华

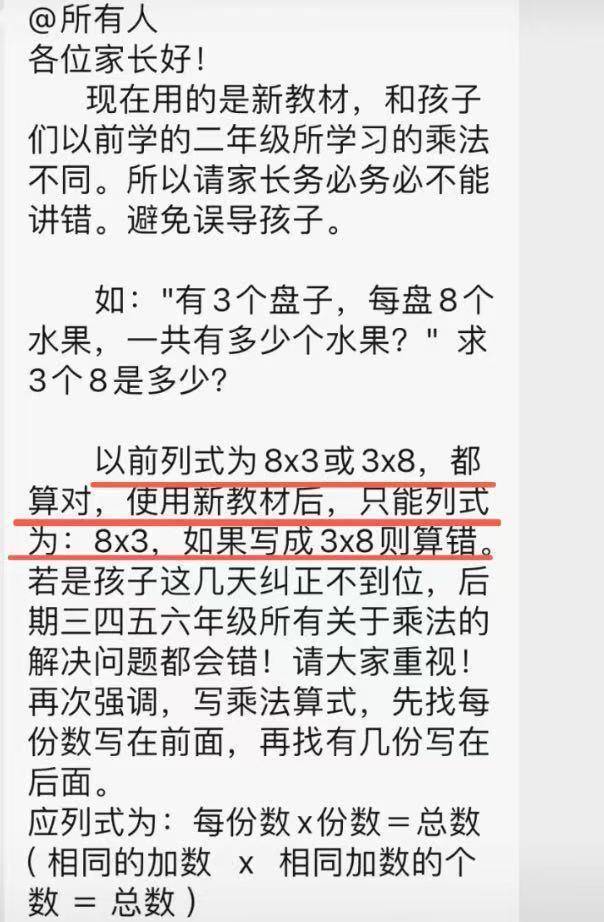

“有3个盘子,每盘8个水果,一共有多少个水果?”这道小学二年级乘法题亿正策略,近日引发广泛讨论。有孩子写了3×8,被老师判错,正确答案为8×3。

3×8和8×3,得出的结果一样,有必要较真吗?老师的解释是:原来对乘法列式的顺序要求不严格,但今年的新教材要求更为明确,乘法算式应为“每份数×份数=总数”,即相同加数(每份数)写在前面,相同加数的个数(份数)写在后面。

对此,教材出版社回应,乘法算式的写法或者是符号表达,本身其实就是对乘法定义的一种约定,因此,这种符号表达的意义是唯一的,特别是在有具体情境的时候。不少教育工作者对此表示支持,认为有助于帮助学生理解乘法算理,“知其所以然”;也有不少家长和网友反对亿正策略,认为这是“矫枉过正”“多此一举”“以前的教材没有这么教,也没有什么影响”。

一方面,数学需要严谨的精神,形式的规范性有助于建立清晰的数学思维,此项新规无可厚非。后续,学生到了四年级会学习到乘法交换定律,将明白3×8与8×3的结果都是24。在初学阶段强调概念理解,在掌握基础后引入灵活性思考,这有助于学生建立数学思维,领悟数学之美。

另一方面,无论是从以往情况还是从国际上看,乘法列式的顺序其实并没有统一的标准。一些家长担忧,数学是解决实际问题的工具,结果的正确性比形式更重要,过度强调形式,容易挫伤孩子学习数学的积极性。

两方的观点都有其合理性,难以区分谁对谁错,这正说明了当前的教育还有其改进的空间。

教育的场景是生动而复杂的。校园的课堂不只是老师对学生的单向输出,还应包含学生的困惑、家长的质疑,以及多方的对话。这既是一道数学题的对错问题,也折射复杂世界运行的逻辑。万事万物其实都是在规范和灵活中找到一种平衡,而不是简单写下对错的答案。教育如果能在这道题中给出一个完美的答案,对学生而言,这也是一堂良好的人生课堂。

从学生减负到考试改革,以往许多教育政策的调整都是在广泛讨论的基础上逐步完善的。这道简单的数学题引来的讨论,不仅体现了社会多方对于教育理念的认知差异,也反映了学校和家长对教育质量的共同期待。讨论的意义不在于立即得出唯一正确的答案,而在于通过交流促进教育理念的更新和完善,达成家校更多的共识,在解决问题中推动教育制度的优化。当这场讨论上升为理性的公共探讨,而不会被认为是在给教育工作制造麻烦,那它也将有助于培养学生们的批判精神、理性思考习惯和对知识的好奇心。

这场讨论的归宿亿正策略,不止于乘法顺序的对错。很多时候,教育不是在非此即彼中做单选题,而是在规范性和灵活性中找到平衡点。这样的平衡点也不是固定不变的,而是随着教育理念的发展和社会需求的变化而动态调整的。好的数学教育,应该是既能够帮助学生建立严谨的思维框架,也同时可以避免学生陷入形式主义的桎梏,让孩子既能理解数学的本质,又能享受数学的乐趣。教育是一门艺术,不是一门技术,教育不止于给一道数学题的答案判定对错那么简单,还需要下更多的工夫、花更多的心思。这道数学题留下的问号,其实是对教育本质更深刻的追求,让我们看到,寻常课堂里发出的每一个微小的“问号”,都值得被认真对待。

七星配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。